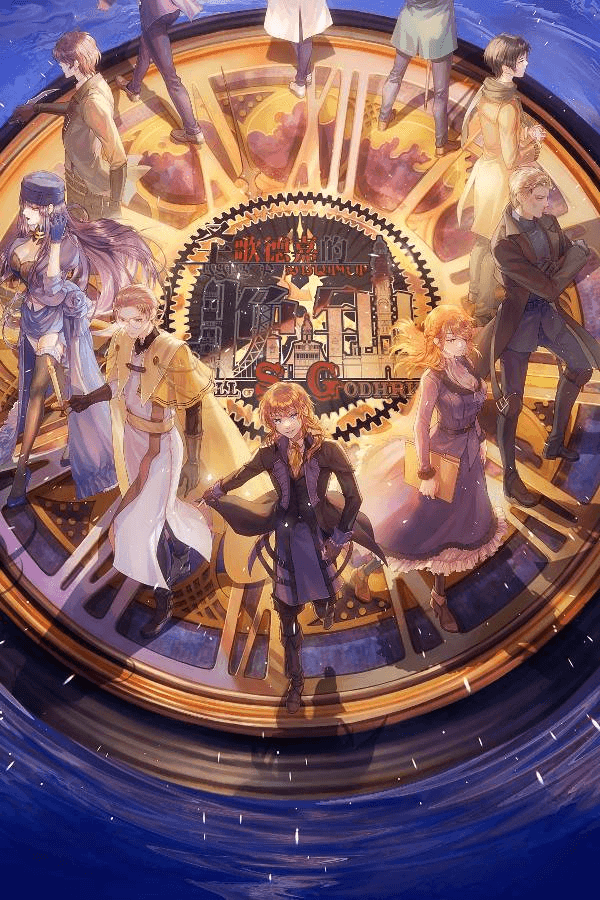

[珀雷]骑马者 BY 草草

在眼前的世界,他恍然得见群马在山林间奔跑。白色的、棕色的、黑色的、带斑的毛皮,在群绿的万物中缓慢地被他看见。马蹄声渐远。在那一瞬,他永恒地成为了骑跨战马的勇士。

“起来。”

德拉蒙德·维里默的声音仿佛从很远的地方来。那双鹿皮靴子在耳边磨着沙子跟鹅卵石,像是魔鬼磨牙。靴子的缝线从破层的皮革上崩脱开来。他头上破了一道口子,鲜血从那儿淌出来;灰尘沾到他的耳道里,软骨擦破了皮。不一致的方向让他迷糊了。

“我叫你起来。”

德拉蒙德的声音压低了些,见了鬼的和善。他的左眼看东西开始模糊,侧转脑袋,右眼看东西也不远。院子里躺着一股湿泥和洋槐花的味道,还有啤酒和血腥味。也可能是他鼻子里的血堵着他呼吸了。他只能张着嘴吸气,空气里有灰尘和甲虫的簌簌声。他的颧骨和喉咙都发冷。鹅卵石上沾着血迹。

有人在院子外叫喊,狗在一旁吠叫。这时他听见那人喊 “狗娘养的”。

—————-

烟灰落在绷带旁。

他醒来快有一个钟头了。他在河流的断层前停好了马,层叠的狂沙扫过他的脚背,在鼻子里拧出干燥的腥味。西方一哩外,镇中的人架设起带刺的铁丝网篱笆,如针脚扯住人的行踪。在篱笆之内,野草开始滋长。他翻起眼皮,天色还没有晚,朦胧的黄色还没从山头渐渐显现,只是又灰又冷。他嘴里干燥得厉害,水囊挂在马鞍的一侧,深深地瘪下去。

帕伊门兹措时常刮风,但现在还没有刮。记得他头一次来到帕伊门兹措时,风刮得他几乎站不住,马勉强顺着风踉跄着走;他只能跑去酒馆过夜。在那儿他抓着啤酒,清楚地看见那个中年男人在吧台吸着卷烟,跟酒保抓扑克牌,腰间同时别着一支狄文琴和一把左轮手枪。他们说他叫德威· 温里克,跟他开农场的老子不同,只娶过一个老婆,生了三个女儿。

德威·温里克从篱笆的方向走来,只占视野中不足尾指大的一点。看见他停下马,男人高高地招手,向他跑来。

“把马牵过来!”男人的喊声带有浓郁的门兹口音,他听不清楚。

“哦。”他也跟着一起喊,牵起缰绳,唤起立在旁边的棕马。这畜牲从鼻子里哼出一串响鼻,听话地跟着他往前走去。

男人的目光中带有欣赏,如昨天般叼着味道浓重的卷烟。两只眼睛像两块打磨光圆的树脂般闪烁着毒辣的晕黄色。

“来了?”男人问。

“来了。”他回答。

“走吧。跟着我。”男人转身,拉起马,领着他朝村镇走去。他浑浊的眼珠上抬又下移,像挑选一匹耐行脚的驮马般挑拣着他身上的瑕疵。

“德威·温里克。叫我温里克先生。”

“好。”

“珀雷·埃什法萨?”

“是。”没有姓,但那是他的名字没错。

“卡嘉安的?”温里克继续吸着烟。

“不是,夏礼撒的。”

“都是东边的鬼佬。一个鬼样。”男人轻蔑地吐出一口浊气,烟味像奔马一样,混着风沙和尘烟,让他想要咳嗽。

他没有回答。

“你在多罗泰能呆多久?能到秋收吗?”

“不能。”他补充,“我只会呆到八月初。”

温里克不满地骂了一句粗口。

“那有什么鬼用?”接着,男人停顿了片刻,“我每天只给你八十伊尔分。”

“我住在哪?”

“农场里。跟三匹马。”

“我自己做饭吗?”

男人盯着他看了一会。“不,你来房子里吃。我老婆做饭。”

“嗯。”

他把嘴里的烟头丢到地上。

—————-

德拉蒙德没再抡拳,也没用开线的靴子踢他的胸口,就好像知道再结结实实地来多一下,就得要走他的小命。院子外的狗不再叫了,人声也不见了,小教堂的钟声在水面上回荡。他有种颠簸的感觉,好像他躺倒的地面变成了火车车厢。有个笼子越过山脉。他摇晃在男人的手心里,而后者把没能洗干净的领子攥得结实,发出咯吱咯吱的响声。

“苏库尔金山往下,”男人手上的绒毛也沾上血了,弄得他的下巴也湿哒哒的,让他有些得意,“全是能这样弄死你的疯子。”

苏库尔金——他仰头能看见苏库尔金吗?他仰起头来,眯着眼睛,从眼缝里望向群山。男人的脸挡住了他的视线,一张还没苍老的脸,眼皮先耷拉下来,皱纹全发着抖。多阴险的眼睛,他想指着德拉蒙德发红的突眼圈笑话他,喝了酒,满酒桶的酒。可他不敢招惹他。他的好老子,他神的仆从,只是还没被收走。他浑身疼痛,一股不情愿的反酸从食管窜上来。他数不出哪儿痛些,肌肉僵得无法动弹。

男人的脸色很难看,像被剥开皮来又刷了一层绿漆。额头上的血管爆起来,冷汗糊上他的眉骨,嘴唇发绀。他能看出男人想要呕吐——喝了太多的啤酒,坐在宽木箱子上和太多人划拳,还用皮靴尖猛踢了太多回那老千的肋骨,拿起杯子往那惯犯的眼窝上砸——男人的背像狗一样朝前屈着,手臂开始打颤。

狗开始叫唤。有一对人骑着马经过西边的高坡,吹起吁长的马哨声。

—————-

把马拴在农场的苹果树后,男人领他进了屋子。屋子里的陈设有一种干燥的香味,层叠挂下许多珠子串成的门帘。窗后灰尘浮动,窗外隐约可见蜡质的簇叶成群。马垂着头,发出呼鸣声。

房子里采光很局促,四角布设了更多蜡烛,但点燃的不多。他闻到白色的蜡滴味,混着脂肪的气息粘在窗台上。一旁的椅子摆着未完成的针线活。一只乱蓬蓬的长毛狗趴在针织地毯上,只抬了一次眼,又舔了舔鼻子睡下了。

屋子中央生着铁皮炉子,炉旁有个姑娘正坐在一把摇摇晃晃的椅子上,借着门口射进来的光看一本连环画册。七八岁的年纪,脸上有雀斑的痕迹,双眼明亮。听到脚步声,她抬起头看看他们,又低头去看画册,然后又抬起头来,把画册丢在一旁,冲过门帘,发出叮铃铃的响声,随后又咯咯笑着穿过他们,飞跑上了楼。

“提莉,我告诉你别总是这样踩木板。这样不礼貌。”女人的声音从帘子后传来。她站在他看不到的地方。

他扫视着一切,烟雾在他的指尖燃烧。小麦粉、干草,还有撕成条的牛皮和亚麻布,在呼吸里挥之不去。他摘下帽子,贴在胸口,木板在他脚下吱呀作响。他几乎要打出一个喷嚏来。

“温莎,”温里克喊,“出来见见短工。”

一个穿着橘色裙子的妇人怀抱木碗,从餐厅的深处转出来。圆眼睛,宽眼皮,脸颊红红的,好像广告画上面拿针线缝围巾的农妇。她拿流汗的手往围裙上擦,一双油腻而坚实的手。见到他,女人和善地问好。她看起来比温里克年纪小些。

“他看起来很老实。”女人笑着看向她的丈夫。

“我想先让他住几天,看情况留人。”她的丈夫回应,“他说他只能呆到八月。”

“真遗憾。”女人还是笑着。

“到时候我再去雇人。再说,就算他能留到秋天,单他一个也不够。”

他有些局促地站在角落里,朝外探望。他不太喜欢人们当着他的面谈论他——他更青睐不那么多话的雇主。

“你叫什么名字?”女人看向他。

他回过头来。

“我叫珀雷。”他回答。

“你是哪儿的人?”

“夏礼撒人。”

“我知道那里。”女人比划着,“安柯巡礼士就是从那里来的。圣歌德嘉大教堂。你认识他吗?安柯巡礼士。红眼睛,脸有些胖。”

“我不认识他。”

“那你做礼拜的时候就能见到他了。他人很和善,见识也很广。”

“她们仨呢?”温里克的声音从楼上传来。他刚刚上了楼去。

“大的两个去镇子里了,午饭才回来。小的不在上面吗?”

“不在。鬼知道这只小野猫又去哪儿撒野了。”温里克快步下楼,朝外走去。木板在他的脚下像是钢琴踏板似地发出弹动的声响。

女人朝窗外喊:“她可能去树屋里了。”

接着,女人有点不好意思地看向他。

“提莉还小,有点调皮——我们有三个姑娘。”

窗外隐约可以听见男人的叫喊和女孩的欢笑声。父女正在院子前叫闹着,男人找到了他的女儿。

“没关系。”他耸肩,表示不甚在意。

“待会馅饼就做好了,苹果馅的。你们先去打发时间,怎样?”

“好的。”他说。

女人垂头试着木碗中面团的干湿,再次隐入尘烟布设的房间。

—————-

他用脚尖慢慢地摸索着地面,膝盖弯曲了一些。很快他就站直了,脚掌抓着地面。男人放开了他,胡须下的嘴巴鼓胀起来。他像散架的锡兵似地跪倒在鹅卵石上,滚了半圈,剩下的力气撑着他再苟延残喘一会儿。德拉蒙德脚下开始打滑——空气中有一股啤酒和血腥味,还有一点点悲伤的酸味,他就是因为这个快要吐了。男人扒着围栏,头靠在上面,不让自己像年轻人一样跌倒在自己的呕吐物里头。他吐得弓起了身子,棕色的胡须上沾着他的口水。他的胃里没有半块面包。他闻不出来男人呕出的是不是酒。男人的声音像是在哀叫着,肠胃被整个掏了出来。他幸灾乐祸起来。

“维里默,”他特意用沉稳的语气说,“你还好吗?”

男人的声音变了调。他得意地奋力听着咕哝,一字一句。“操你妈的,小东西,”维里默重复,“操你妈的。”

“我妈已经死了。”他挤着自己的声音,让自己听起来没心没肺,活像女人挤胸脯。

维里默抬起胳膊,全身的重量挂在围栏上。“操……”他根本不在乎听见了什么。

他又呕吐了。

维里默垂下头,给了围栏一脚。围栏恢复竖直。他直直望着他,还是用那双发红、眼皮耷拉下来的眼睛。他的脚踩到自己的呕吐物,打滑了一下。

他也望着维里默,摸着自己的耳朵,现在头晕目眩。有条蛇横穿过自己的后脑,在两只耳朵里做弥撒,他的脑子里轰鸣。钟声又穿行过水面了,他听见骑马人夹着马肚,快步骑进了小溪,随后跃过马蹄踩在石头上嘎啦嘎啦的声响和马身上摇晃的金属叮当声。他的耳朵里很快有疯子叫唤的声响,他不清楚哪来的噪声。等到晕眩架着噪声走掉,骑马人的响声也不见了。他挪着自己的身子动了动,立刻就痛得走不动路起来。

“他们说你见着——见着安娜贝尔了。”他还太年轻,不知道安娜贝尔是谁。

“……只……安妮特。”维里默咳嗽着,嘴里的句子凑不起来。

“安妮特是谁?”

“我只见着……。”

维里默没再看他。他抓起衬衫,朝背带裤外扯着。半个黏糊糊的掌印擦在上头。他拿衣摆捂着额头,口子已经快结痂了。左眼还是看不清楚,但他不再反胃了。院子里有一股发臭的啤酒味,他没有干呕。

—————-

他才走到门外,就看见孩子站在尘土飞扬的大路上,在院子外瞅着他。

“俊哥儿来了!”女孩儿尖叫着大笑,“俊哥儿来了!”

温里克抄着稻草扫帚,朝她的屁股后扫:“说什么胡话?”

“希尔维和亚历山德拉都知道你要给她们找丈夫了,你说她们也够大了!”女孩尖叫着起哄。说完,她飞快扫了他一眼,眼睛圆亮,低头伸手绞着自己的辫子。

“她们的事情你凑什么热闹?”温里克呵斥她像呵斥狗。

女孩朝她的父亲吐着舌头,飞快地跑远了。

他拿出了烟卷,划开火柴点着。马仍拴在树桩上,垂下眼睛,贴在树旁乘凉,尾巴一晃一晃。他才解开它的缰绳,马瘦长的头便贴到了他的胸前,一股甜热的气息从马鼻的两道黑孔里喷出来,直喷到他的脸和脖子上。他摸着马头,把马朝院外的方向领。

一阵马蹄声传来,有两匹马。

他抬起头来。

温里克叉着腰,也朝院子外看去。两匹骏马停在栏杆外,其中一匹两条前腿叉开而立,以供主人落地。一片玫瑰色的裙摆飘到地上,姑娘在马旁站定,琥珀色的眼睛好奇地看着他,戒备得像只弓起身的小猫。但她没有说什么。

“爸爸。”还在马上的黑发姑娘朝温里克招手,玫瑰色裙子的姑娘这才记得从姐妹手中接过篮子,和父亲接上话:“我们买了一点布,你猜路上见着谁了?”她没再理睬他。

“我不知道。”温里克说。

“罗林斯。他说等你去喝酒呢。”

“呸,狗屁。那狗屎去年欠我两品脱啤酒还没还。”

“里面那位是……”姑娘抓着篮子,极不信任地看向他。

“是珀雷。”

原先的女孩儿像只精瘦的猎犬似的穿过马匹,躲在她的姐姐们身后。众人看向她,她便羞怯地背转身,一面还用手揉搓着裙子。

“珀雷?你认识他?”

“他来帮爸爸收拾牛和马。”女孩儿说。

两个姑娘随即露出了然的表情。仍在马上的黑头发女孩抬起那张轮廓优美的面庞,从正面看着他,面带微笑。她的眼睛泛着点点绿色,像春天时波光粼粼的水面。

“下午好。”他说。

“下午好,‘珀雷’。”她回应。风吹过她的黑发和蓝色缎带,露出她白皙的脖颈。

珀雷·埃什法萨-K跟着她腼腆地微笑起来。

—————-

天还没有全黑,马帮的人还没有来,维里默吐完后还能再去喝一轮。院子外传来金属搭扣敲着靴子边缘的声音,有人费劲地拖着鞋底走来。维里默探出头朝围栏外面望了一眼,回头朝他摆着手,意思是叫他滚回房子里。他躺在地上使劲吸着鼻子,闻到鼻子里的血块已经结痂了。他爬了起来,但只能坐在地上,肩膀疼得像脱臼,眼睛能看得清楚了。

维里默也跟着走回去,朝口袋里摸着卷烟。那小孩儿只比围栏高出半个头,脸上有紧绷的微笑,显得脸上不够的血色更加勉强。他眨着眼睛。

“德拉蒙德叔叔——”小孩儿把手撑在围栏上,眼睛瞪圆了,“嗬。”

维里默伸出手来抓着他的手,绒毛上的血已经擦掉了。他靠着维里默站了起来,他的身量已到男人的肩膀了。他忽然有朝着维里默的鼻梁来上一拳的冲动,把他撂倒——然后?然后死在野外。

他的脸红透了。

维里默看了那小孩一眼,露出一个夸张的笑容,两个孩子都能看见他的牙龈。“哦,你。你还没回家?”

“我刚送完报纸回来。”

“哦、哦。今天卖得怎么样?”

“没有黑麦酒馆的酒卖得好。”那孩子笑了。他肯定看出来维里默喝了酒。

“你老子怎么样?”

“他好些了,昨晚吃了些东西。”

“哦,好。”维里默拍了拍他的肩膀,眼皮耷拉下来,看向他的脑袋上的伤口,“去拿两条熏肉来。”

他点了点头,朝房子里去。

—————-

他用缰绳勒住马。雌马停下来,在路上举蹄踏步,把头朝两边甩来甩去。他期待的马蹄声从远处慢慢靠近,亚历山德拉骑着马过来了。

他摘下帽子,向她挥帽致意,又把帽子戴上。姑娘看到珀雷退后,立刻向前骑过来。她的马踏着步子,修长的脖子仰成优美的拱形。他一直等候着,等到她和他并排平肩前行的时候,他按下帽檐,向她点头致意。

她停住了马,将那张丰润的脸转向他。

她等着他开口说话,珀雷说了,肯定说了些什么,但说完后就忘记了自己究竟说了什么事情。他只能记起他的话曾使她发笑,而这并非他的本意。他拿牙齿咬着烟头,牙印嵌入卷烟纸,磨得发皱。她转开头,目光掠过湖面,落日余晖在水面上粼粼闪烁。她静静的望了一会儿,回过头来看着他和雌马。空气中散发着泥土、鼠尾草,还有马匹的味道。

“现在已经是晚上了。”她突然说。

“是。”珀雷说。

“妈妈说你今天没怎么吃那个苹果派。是不是你不喜欢?”她把头发朝耳后挽。那些黑色、柔软而坚韧的发丝一缕一缕地垂下来,随马的小步而起伏。

“我吃饱了。”他想也不想地说了谎话。

“她可担心你不喜欢。”她笑了,没有发觉他是因为她才害羞。

“不,不用担心。派很好吃。”

她低下头,摩挲着缰绳。她的鼻翼轻轻耸动着。

“提莉有些太调皮了,是不是?”她问。

“她很活泼。”他认真地说。

“她说的事你千万别往心里去。”她的脸红了一下,在这样暗橙色的光下看不大清楚,但她是在脸红。

“没关系的。”他摇摇头。

“那么,你今晚是在农场睡了?”她又轻轻地问,尾调像小提琴似地扬起。

“是。”

“留在那的被子不算很厚,要是你冷了,记得明早和我说一声,好吗?”

他不记得他是说了一句“好的”,还是点了点头,只记得轻拉缰绳时她的莹润指甲漫入鬃毛。她调转马头,朝他挥手道别。一群小鸟被惊了起来,带着微细的叫声从他头顶飞过。

“晚安。”她说。

“晚安、晚安。”像个结巴似地,他一连说了两次。

“晚安。”她笑着补充。接着,她小步徐行,他明明未曾移开眼,却看见她顷刻间便消失在路上。那些刚才还在鸣叫的鸟儿也都归了巢,它们全部又静悄悄地安卧在路旁的灌木丛中。

夜里,他独自一人躺在农场里,听得到大房子那边传来的马酣声。他辗转反侧,不能入眠,想着马,想着旷野,想着群山。

尘土随着马的尾巴高高地扬起来,像男人指间的烟雾一般细细地织起一张迷蒙的结网,把他整个地笼罩住。他伸出手来,朝虚空里一握,就像小时候抓到冰凉凉的萤火虫似地,他感到美好的东西堵塞在胸口。他想叫喊,想唱歌,想睡个好觉。他不自觉地露出一个微笑。他很久没有做那些噩梦了,他想。

帕伊门兹措淅淅沥沥地下起雨来。

—————-

身后两人还在聊着,聊到他的伤口。

“珀雷哥……打架……?”这声音很微小,刻意压低了,像攥实了的面包。

“……酒馆……打起来了。”

他摸到砧板旁切掉一块的熏肉,抓着绑在顶上的棉线,把这一件提了起来,又从排钩上拿下一件熏马肉。他没有印象这匹是老些的棕鬃马,还是另一匹屁股上有花斑的。锅里的煮豆水还在滚,豆子还没熟,柴火已经不够了。他拿脚尖勾来一块新的木头踢了进去。

门外,德拉蒙德·维里默找着了一支卷烟,他咬着,还没点燃。“来了。”他抬眼看着他提着两条熏肉走来。

他看了德拉蒙德一眼,后者点了点头。他把围栏打开,打量着男孩。男孩儿把过大的靴子缩了回去。他没再聊他打架的事。

“你拿着这两条回去,我们要你两份报纸。”他爽利地笑了。

“这两条肉卖的钱能把剩下的报纸全都……”

“我们没钱,”他强调,“我们只有自己打来的几条肉。”

“可是也太多了,珀雷哥。你和叔叔拿回去吧,我和爸爸两个人吃不完这么多。”男孩有些脸红,“他……胃口不太好。”

“那就拿去卖钱。”德拉蒙德说,“黑麦酒馆老板娘那儿还在收熏马肉。其他几家这个月只收鲜肉。”

他跟着点头,把手放在衬衫上狠狠擦了两下,手心手背各一下。他从男孩身上的布袋子里拿出两张报纸,抓得紧紧的。男孩琥珀色的眼睛大而清澈。

这时他抬起头,余光里看见两匹马像孤岛似的立在水中,拴在门口的樱桃树桩上。两个骑马人靠在一起抽着烟。有一个穿着护膝,另一个朝溪水扔着石子打水漂,嘴里吹着口哨。

他望着两个骑马人。

“下个月鹿和兔子就要出来了,牧羊人也回去了,咱们俩可以一块去打猎。”

男孩望了望德拉蒙德,后者没有听见,只是转过身子,背对着两个小家伙。他知道德拉蒙德又想吐了。

“我可以载着你去,咱们俩一块骑那匹花鬃的特雷克纳马,还记得吗?喜欢连着花蒂吃苹果的那匹。” 他搂着男孩,“嗯?”

在烟燃尽之处,他静静站着,等那孩子点头。他等着他们一块跨上马,疾驰,原野上的仍青的麦浪浮动着,把他们托起,往不属于卡嘉安的群山深处去。